Получение и использование свободной энергии.

Редакция: 09/11/25

Проект Over-Unity EMF Converter.

Классический подход к оценке энергетических процессов в импульсных преобразователях опирается на гипотезу о равенстве энергий, накапливаемых в индуктивности и ёмкости. В настоящей работе это допущение проверяется методом прямого измерения энергии накопительных элементов: по ёмкости и напряжению — для конденсатора и по индуктивности и току — для катушки. Проведённый сравнительный анализ выявил наличие режимов, в которых коэффициент эффективности (COP) превышает единицу.

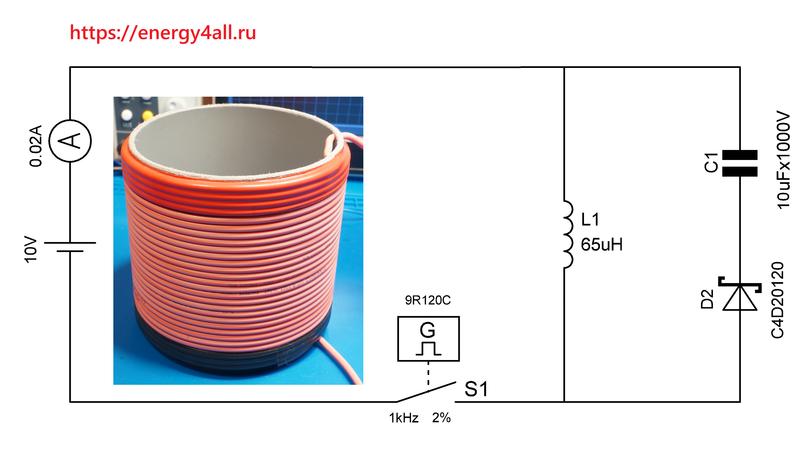

Описание схемы.

Исследование проведено на основе обратноходового преобразователя. Схема содержит последовательную цепь, состоящую из источника питания, индуктивности (катушка с воздушным сердечником), которая подключена к стоку транзисторного ключа (MOSFET/IGBT). Накопительный конденсатор подключён через диод Шоттки, анод которого соединён с точкой коммутации между ключом и индуктивностью. Такая топология обеспечивает заряд конденсатора исключительно импульсами ЭДС самоиндукции. Источник питания напрямую в процессе зарядки конденсатора не участвует.

Функциональная работа преобразователя.

Работа преобразователя состоит из двух последовательных фаз:

- Ключ замкнут: Цепь «источник питания → индуктивность → ключ» замкнута, замкнута, диод Шоттки закрыт, конденсатор изолирован от цепи. Ток через индуктивность линейно нарастает, достигая к моменту размыкания ключа пикового значения Ipeak.

- Ключ разомкнут: При разрыве цепи образуется ЭДС самоиндукции ϵ=−L×ΔIpeak/Δt. Возникающая ЭДС открывает диод Шоттки, инициируя перераспределение зарядов и образование потенциальной энергии в конденсаторе.

Ключевые особенности, создающие условия для превышения единицы коэффициента эффективности (COP):

- Источник питания не участвует в заряде накопительного конденсатора.

- Процесс заряда инициируется исключительно действием импульса ЭДС самоиндукции.

- Данное разделение цепей создаёт принципиальную возможность для превышения единицы коэффициентом эффективности (COP) процесса преобразования.

Методическое уточнение: В экспериментальной установке наилучший результат продемонстрировали MOSFET/IGBT-транзисторы STW4N150, IHW20N135R5, YGW25N135F1A, CRG25T135BKR3S, MS8N120FC с временем закрытия (Fall Time) порядка 50 нс и рабочим напряжением от 1200 В, что определяло критический параметр системы — скорость изменения тока di/dt и, соответственно, амплитуду генерируемой ЭДС самоиндукции.

Ограниченность классического описания и физическая

сущность ЭДС самоиндукции.

Классическая электродинамика не дает прямого объяснения механизму преобразования энергии магнитного поля в заряд на обкладках конденсатора. Формула ε = -L·(Δi/Δt),будучи адекватной в рамках модели замкнутой системы, описывает количественную сторону процесса, но не раскрывает его физической природы.

Физическая сущность явления заключается в том, что возникающая ЭДС представляет собой разность потенциалов, формируемую исключительно за счёт релаксации тока в индуктивности после полного запирания ключа. При этом энергия, запасённая в магнитном поле, рассеивается, тогда как амплитуда импульса ЭДС определяется динамикой переходного процесса (Δi/Δt),а не величиной исходно запасённой энергии.

Численный анализ для цепи с параметрами L = 100 мкГн, I_peak = 1 А подтверждает наблюдаемую зависимость:

- При Δi/Δt = 1 А/мкс → ε = 100 В

- При Δi/Δt = 10 А/мкс → ε = 1000 В.

Таким образом, генерируемая ЭДС самоиндукции представляет собой отклик физической среды на возмущение, создаваемое коллапсирующим изменением тока. Ключевым параметром этого отклика является скорость изменения тока (di/dt), а не исходно запасенная энергия в магнитном поле индуктивности. Данное обстоятельство указывает на то, что в формировании импульса участвуют внешние по отношению к цепи факторы, включая энергию вихревых электромагнитных полей в окружающем пространстве и механизмы взаимодействия с квантовыми флуктуациями вакуума.

Когда её потенциал становится его энергией — законы физики оживают.

Нарушение принципа суперпозиции в процессе кумулятивного

заряда конденсатора импульсами ЭДС самоиндукции.

Принцип суперпозиции, утверждающий аддитивность отклика системы на независимые воздействия, выполняется для линейных систем и является следствием линейности уравнений Максвелла. В представленном эксперименте наблюдается систематическое отклонение от этого принципа, проявляющееся в нелинейном накоплении энергии.

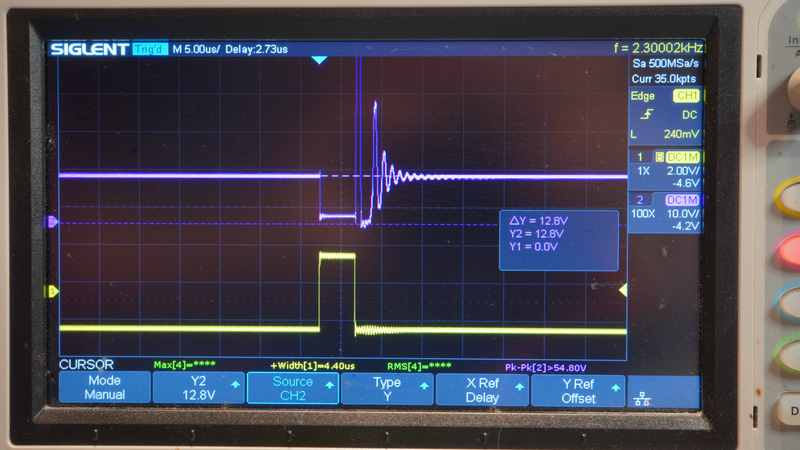

Видеоданные демонстрируют коррелированный рост амплитуды последовательных импульсов ЭДС самоиндукции и напряжения на накопительном конденсаторе. Синхронное усиление этих параметров свидетельствует о наличии положительной обратной связи, обусловленной изменением энергетического состояния физической среды в процессе накопления заряда.

Количественное подтверждение нелинейности системы.

Классическое соотношение ε = -L·di/dt предполагает линейную зависимость отклика системы. Экспериментальные данные противоречат этой модели: при идентичной скорости изменения тока di/dt амплитуда последовательных импульсов ЭДС возрастает. Первый импульс при нулевом напряжении на конденсаторе (U_C = 0) имеет амплитуду ε₁, тогда как последующие импульсы при U_C > 0 демонстрируют значения εn > ε₁.

Наблюдаемый эффект представляет собой нарушение свойства однородности [R(αA) = αR(A)] принципа суперпозиции. При постоянном воздействии (α = 1) система демонстрирует неинвариантный отклик, что указывает на нелинейный характер процессов и наличие памяти — зависимости состояния системы от предыстории воздействий.

Физическая интерпретация явления.

Генерируемая ЭДС самоиндукции представляет собой отклик физической среды на возмущение, создаваемое коллапсирующим изменением тока. Наблюдаемый кумулятивный эффект может быть объяснен последовательной модификацией состояния среды под воздействием предыдущих импульсов, создающей условия для направленного энергообмена. Данное явление не имеет объяснения в рамках классической электродинамики и требует разработки моделей, учитывающих незамкнутый характер системы и нелинейные свойства физического вакуума.

Фундаментальный принцип формирования импульсов ЭДС самоиндукции.

Ключевой идеей Н.Теслы было целенаправленное создание экстремально высоких скоростей изменения тока (di/dt) при коммутации индуктивных цепей. В его экспериментах достижение максимального тока с последующим резким обрывом цепи генерировало импульсы ЭДС самоиндукции высокой амплитуды. Хотя Тесла решал задачу управления переходным процессом методами искрогашения, физическая сущность явления - энергетическая эффективность, определяемая скоростью коммутации, - остается центральной при использовании полупроводниковых ключей.

Таким образом, воспроизведение энергетических эффектов, наблюдавшихся Теслой, достигается не копированием исторических конструкций, а инженерным воссозданием критического условия - контролируемой генерации экстремально крутых фронтов тока, что позволяет преодолевать традиционные ограничения по энергоэффективности в импульсных системах.

Кумулятивный заряд конденсатора и нарушения в классической энергетической модели.

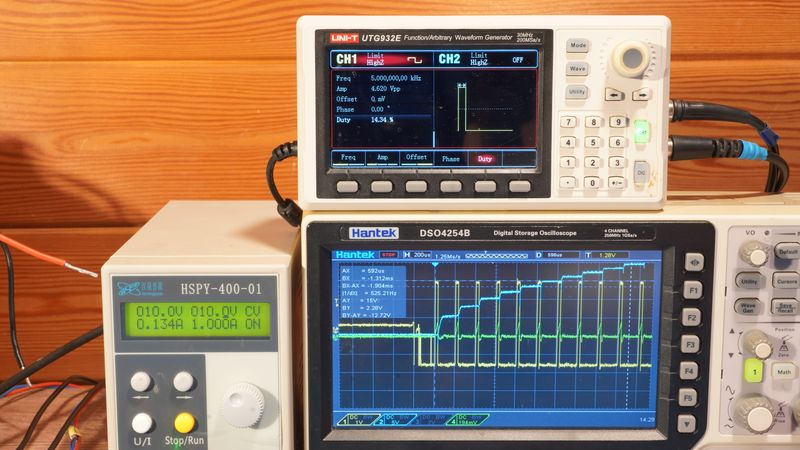

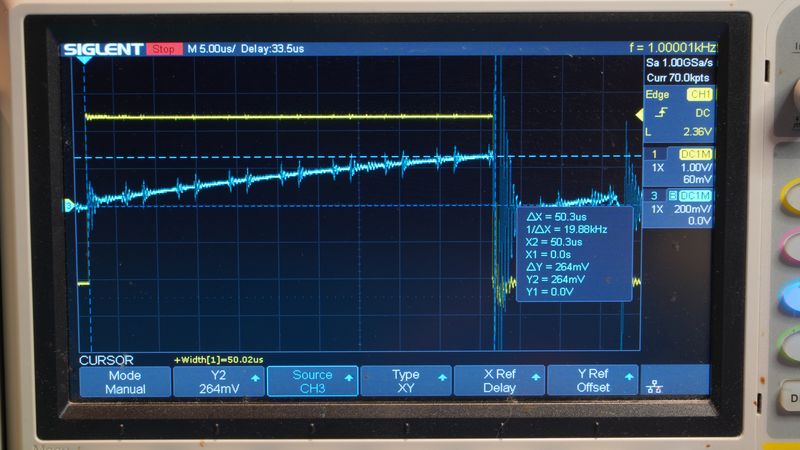

Проведенный анализ осциллограмм эксперимента выявляет ключевые особенности энергетических процессов при коммутации индуктивной нагрузки. Временные диаграммы демонстрируют три синхронизированных процесса:

- Желтый луч: Управляющий сигнал генератора, определяющий моменты коммутации.

- Зеленый луч: Динамика тока в индуктивности с характерным линейным нарастанием при открытом состоянии ключа.

- Синий луч: Ступенчатое накопление напряжения на накопительном конденсаторе.

Критический анализ данных выявляет фундаментальное противоречие с классической теорией. Согласно ей, амплитуда импульса ЭДС самоиндукции должна определяться энергией W = L·I²/2, запасенной в магнитном поле к моменту коммутации. Однако осциллограмма демонстрирует, что при практически идентичных площадях под кривой тока (соответствующих одинаковой запасаемой энергии W) в последовательных импульсах, амплитуда ступенчатого роста напряжения на конденсаторе существенно варьируется.

Физический механизм процесса заключается в следующем: возникающая ЭДС самоиндукции ϵ=−L⋅di/dt создаёт в цепи "индуктивность-диод-конденсатор" разность потенциалов относительно напряжения Uc на конденсаторе. Эта разность потенциалов создаёт электрическое поле, вызывающее перераспределение свободных носителей заряда в цепи, что приводит к изменению количества заряда на обкладках конденсатора и, соответственно, росту Uc.

Экспериментально установлено, что скорость перераспределения заряда снижается по мере роста Uc и приближения амплитуды импульсов ЭДС к предельному значению (~1000 В). Это визуализируется как уменьшение высоты «ступенек» напряжения на конденсаторе (синий луч), что напрямую связано со снижением разности потенциалов ∣ϵ−Uc∣, определяющей интенсивность процесса перераспределения зарядов.

Осциллографические данные убедительно доказывают, что ключевым параметром, определяющим эффективность перераспределения заряда, является не энергия, запасенная в магнитном поле (Wl), а скорость коммутационных процессов (di/dt), которая определяет величину потенциала (ϵ), инициирующего процесс. Полученные результаты требуют пересмотра традиционных подходов к анализу энергетического баланса в импульсных системах с индуктивными накопителями.

Оценка энергопотребления в импульсных режимах.

Исследованная схема имеет последовательную топологию: источник питания подключён к индуктивности, которая соединена со стоком транзисторного ключа; исток транзистора заземлён.

При открытии ключа потенциал стока опускается до потенциала земли. Осциллограмма (бордовый луч — напряжение на стоке) наглядно демонстрирует методологическую проблему оценки энергозатрат по формуле W=Vds×I×t для данной топологии. В открытом состоянии транзистора напряжение «сток-исток» (Vds) близко к нулю. Соответственно, мгновенная мощность Vds*I также стремится к нулю, что приводит к некорректной оценке энергии и не отражает реальную работу, совершённую источником питания для создания тока в индуктивности.

Ключевой методологический аспект: ЭДС самоиндукции формируется исключительно в точке разрыва тока (на стоке транзистора) и не связана с напряжением источника питания в фазе накопления энергии. Это фундаментальное физическое разделение процессов делает методологически неверным использование напряжения источника питания для оценки энергозатрат в цепи накопления.

Таким образом, единственно корректным методом оценки энергозатрат источника питания является расчёт полной энергии, запасённой в магнитном поле индуктивности за время нарастания тока: W_source = W_L = (L × I_peak²)/2. Данный подход, основанный на фундаментальном принципе сохранения энергии в классической электродинамике, обеспечивает физически обоснованную методологию для последующего выявления аномалий в энергетическом балансе системы.

Экспериментальное исследование эффективности передачи энергии через ЭДС самоиндукции в импульсных LC-цепях.

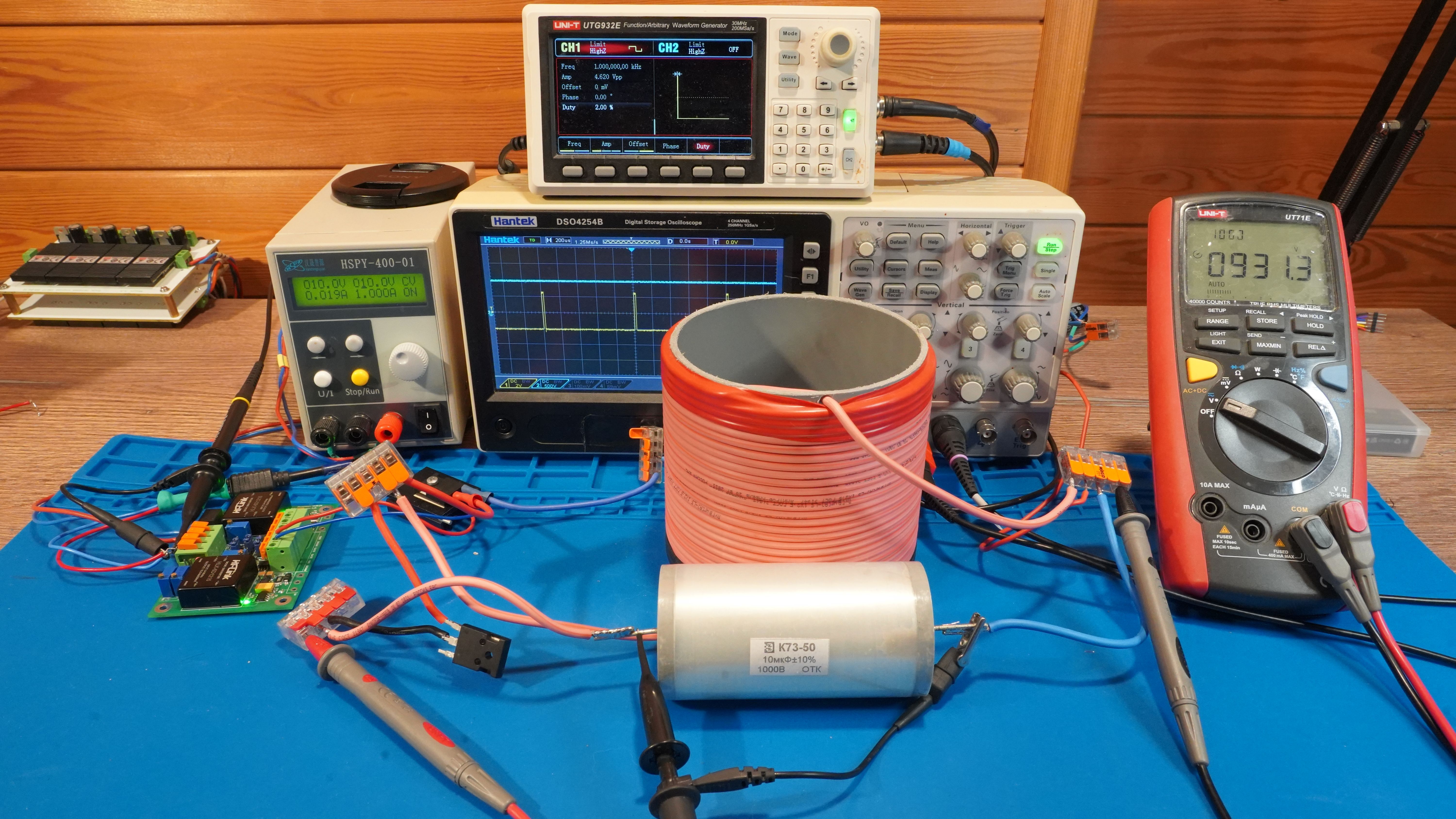

Исследовался процесс образования энергии индуктивностями (катушка с воздушным сердечником) различной величины на конденсаторах разной ёмкости в импульсном режиме ЭДС самоиндукции.

Процесс передачи энергии осуществлялся в течение 400 мс, в течение которых генерировалось 400 идентичных импульсов с частотой следования 1 кГц. ЭДС самоиндукции, возникающая при коммутации индуктивностей, использовалась для зарядки конденсаторов. Для каждой комбинации L-C измерялось установившееся напряжение на конденсаторе после завершения импульсной последовательности.

Методика измерений:

- Измерение тока проводилось через прецизионный шунт 2A/75мВ

- Регистрация сигналов осуществлялась цифровым осциллографом

- Фиксировалось линейное нарастание напряжения на шунте в фазе накопления энергии

L₁ = 16.1 мкГн (I = 6.51A, W_400 = 0.13632 Дж)

| Ёмкость | Напряжение | W_C [Дж] | W_L_400 [Дж] | COP |

|---|---|---|---|---|

| 3 мкФ | 148 В | 0.032856 | 0.13632 | 0.2410 |

| 10 мкФ | 91 В | 0.041405 | 0.13632 | 0.3037 |

| 100 мкФ | 32.8 В | 0.053792 | 0.13632 | 0.3946 |

L₂ = 59.6 мкГн (I = 6.51A, W_400 = 0.5048 Дж)

| Ёмкость | Напряжение | W_C [Дж] | W_L_400 [Дж] | COP |

|---|---|---|---|---|

| 3 мкФ | 376 В | 0.212064 | 0.5048 | 0.4201 |

| 10 мкФ | 240 В | 0.288000 | 0.5048 | 0.5705 |

| 100 мкФ | 78 В | 0.304200 | 0.5048 | 0.6026 |

L₃ = 137.5 мкГн (I = 6.51A, W_400 = 1.1644 Дж)

| Ёмкость | Напряжение | W_C [Дж] | W_L_400 [Дж] | COP |

|---|---|---|---|---|

| 3 мкФ | 744 В | 0.8303 | 1.1644 | 0.713 |

| 10 мкФ | 436 В | 0.9505 | 1.1644 | 0.816 |

| 100 мкФ | 148 В | 1.0950 | 1.1644 | 0.941 |

L₄ = 781.2 мкГн (I = 0.72A, W_400 = 0.0808 Дж)

| Ёмкость | Напряжение | W_C [Дж] | W_L_400 [Дж] | COP |

|---|---|---|---|---|

| 10 мкФ | 154 В | 0.1186 | 0.0808 | 1.467 |

| 20 мкФ | 110 В | 0.1210 | 0.0808 | 1.497 |

| 100 мкФ | 50 В | 0.1250 | 0.0808 | 1.547 |

Сводные результаты по всем индуктивностям.

| Индуктивность | Ток [А] | W_imp [Дж] | W_400 [Дж] | Лучшая конфигурация | W_C [Дж] | COP |

|---|---|---|---|---|---|---|

| L₁ = 16.1 мкГн | 6.51 | 3.41×10⁻⁴ | 0.13632 | C=100мкФ, U=32.8В | 0.0538 | 0.395 |

| L₂ = 59.6 мкГн | 6.51 | 1.26×10⁻³ | 0.5048 | C=100мкФ, U=78В | 0.3042 | 0.603 |

| L₃ = 137.5 мкГн | 6.51 | 2.91×10⁻³ | 1.1644 | C=100мкФ, U=148В | 1.0952 | 0.941 |

| L₄ = 781.2 мкГн | 0.72 | 2.02×10⁻⁴ | 0.0808 | C=100мкФ, U=50В | 0.1250 | 1.547 |

Примечание: W_imp - энергия одного импульса, W_400 - суммарная энергия за 400 импульсов, W_C - энергия в конденсаторе

Сложность настройки системы: COP критически зависит от согласования параметров, где COP может варьироваться от значений значительно меньше единицы до величин, превышающих 1.5. Экспериментальные данные демонстрируют, что система радикально меняет режим работы в зависимости от параметров: при использовании индуктивностей 16-137 мкГн с током 6.51 А система работает в энергодефицитном режиме (COP = 0.24-0.94), тогда как переход к индуктивностям 700-1500 мкГн с током 0.4-0.7 А обеспечивает энергоизбыточный режим (COP = 1.47-5.36).

Временное разделение заряда и разряда конденсатора.

Принципиальным отличием предложенной методики является строгое временное разделение фаз заряда и разряда накопительного конденсатора. В классических импульсных преобразователях постоянное подключение нагрузки создаёт шунтирующий путь, что препятствует эффективной передаче потенциала импульсов ЭДС самоиндукции в накопительный конденсатор, поскольку энергия мгновенно перераспределяется в нагрузку.

Ключевой особенностью исследованной системы является полное отключение нагрузки в режиме заряда. Это обеспечивает условия для максимальной передачи энергетического потенциала импульсов ЭДС самоиндукции непосредственно в накопительный конденсатор, исключая потери на параллельное потребление. Такой подход создаёт принципиально новые условия для кумулятивного накопления энергии, открывая режимы работы с COP > 1, недостижимые в классических схемах с постоянно подключённой нагрузкой.

Временные параметры цикла передачи энергии.

Для достижения COP > 1 длительность паузы между импульсами должна обеспечивать полное использование энергетического потенциала импульса ЭДС самоиндукции до начала следующего цикла. Данное условие является критическим и позволяет обеспечить:

- Полную утилизацию энергии импульса — передачу всего энергетического потенциала ЭДС самоиндукции в накопительный конденсатор;

- Оптимальную динамику заряда — поддержание скорости накопления энергии, соответствующей резонансным параметрам системы;

- Завершение переходных процессов — полное затухание колебательных процессов в цепи до начала следующего цикла коммутации;

- Минимизацию диссипативных потерь — исключение циркуляции остаточной энергии в реактивных элементах между импульсами.

Нарушение этого условия приводит к неполному использованию потенциала ЭДС самоиндукции и снижению COP до значений, характерных для классических преобразователей с непрерывной коммутацией.

Критерии выбора накопительного конденсатора.

Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее амплитуды импульсов ЭДС самоиндукции. Использование компонента с низким рабочим напряжением (300 В) при воздействии импульсов 1000 В приводит к необратимой деградации характеристик, что проявляется в снижении COP < 1, перегреве и риске разрушения компонента. Конденсатор К73-50 на 1000 В полностью отвечает требованиям эксперимента, обеспечивая:

- Накопление расчетной энергии - 5 Дж

- Стабильную работу - при многократных импульсных воздействиях высокой амплитуды;

- Сохранение энергетического режима — поддержание COP > 1 без риска пробоя диэлектрика.

Соответствие рабочих характеристик конденсатора параметрам импульсов ЭДС самоиндукции является критическим условием для воспроизведения энергетического эффекта с COP > 1.

Оптимизация режима разряда накопительного конденсатора.

Анализ процесса разряда конденсатора на активную нагрузку показывает, что максимальная передаваемая мощность наблюдается в начальный момент времени, когда напряжение на обкладках достигает пиковых значений. Согласно формуле мгновенной мощности P(t) = U(t)·I(t), быстрое уменьшение напряжения приводит к экспоненциальному снижению передаваемой энергии.

Экспериментально установлено, что для достижения максимальной эффективности работы системы не требуется полный разряд накопительного конденсатора. Оптимальной стратегией является частичный разряд на 20-30% от максимального напряжения с последующим переходом в режим заряда.

Данный подход позволяет поддерживать напряжение в диапазоне максимального энергетического КПД, где отношение полезной энергии к затраченной достигает экстремальных значений. Реализация циклического режима "неполный разряд - заряд" обеспечивает стабильно высокое значение COP системы и повышает общую эффективность энергопреобразующего устройства.

Методологическое замечание.

Полученное значение COP > 1 следует рассматривать как отправную точку для дальнейшего научного анализа, а не как окончательный вывод. Ключевая значимость результата заключается не в констатации превышения эффективности, а в обнаружении физического эффекта, требующего:

- Системной верификации методологии измерений и расчётов

- Углублённого изучения природы наблюдаемого явления

- Строгой научной интерпретации в рамках фундаментальных законов

Данное наблюдение открывает перспективу для исследования новых физических принципов преобразования энергии в импульсных системах с резкой коммутацией тока. Последующий анализ должен быть направлен на выявление и количественную оценку всех факторов, способных повлиять на энергетический баланс системы.

Оптимизация режима работы с аккумуляторным источником питания.

Экспериментально установлено, что использование аккумулятора в качестве первичного источника питания открывает дополнительные возможности для повышения эффективности системы. Путем оптимизации частоты и длительности импульсов удалось достичь режима, при котором на клеммах аккумулятора формируется напряжение, превышающее его текущий уровень заряда. Этот эффект обеспечивает:

- Частичную компенсацию разряда аккумулятора за счет энергии, накопленной в системе

- Увеличение продолжительности работы под нагрузкой без внешней подзарядки

- Стабилизацию рабочих параметров системы в течение всего цикла разряда

Для наглядной демонстрации рабочих параметров системы в видеоролике представлены:

- Мультиметр UNI-T красного цвета, отображающий напряжение на клеммах аккумулятора

- Мультиметр OWON B41T синего цвета, фиксирующий ток потребления всей схемы

- Осциллограф с отображением сигналов:

- Зеленый луч: напряжение RMS на конденсаторе 100 мкФ 63V

- Желтый луч: импульсный режим работы схемы

- Лампа накаливания 220В 60Вт в качестве активной нагрузки

Критическое замечание по схемотехнике.

Одним из условий достижения максимальной эффективности системы явилось заземление положительной обкладки накопительного конденсатора. Сравнительные испытания подтвердили, что данная точка заземления обеспечила оптимальное перераспределение энергии электрического поля и максимальную амплитуду импульсов ЭДС самоиндукции. Созданная асимметричная конфигурация, в которой заземленная положительная обкладка выполняет функцию виртуального источника, является необходимым условием для воспроизведения режима работы с COP > 1.

Ключевое наблюдение:

После отключения схемы наблюдается характерное падение напряжения на аккумуляторе с последующим постепенным восстановлением до исходного состояния, что демонстрирует эффект поверхностного заряда и подтверждает рекуперативную природу процесса. Наличие лампы в качестве нагрузки позволяет визуализировать реальную мощность, передаваемую в цепь.

Тепловой режим работы.

Наблюдается стабилизация температуры полупроводникового элемента на уровне температуры окружающей среды, что свидетельствует о высоком КПД коммутационного процесса и отсутствии паразитного нагрева.

Механизм реверсивного заряда аккумулятора.

Наблюдаемый эффект подзаряда аккумулятора обусловлен формированием повышенного потенциала на его положительной клемме при импульсном воздействии ЭДС самоиндукции. Оптимизация параметров системы (частоты, длительности импульсов и нагрузки) позволяет достичь режима, при котором энергия, возвращаемая в аккумулятор за цикл, превышает отбираемую. Экспериментально зафиксировано прекращение разряда и начало заряда батареи, что подтверждает возможность создания систем с рекуперацией энергии, где аккумулятор выполняет функцию источника и накопителя энергии.

Сравнение с классическими DC/DC преобразователями.

В стандартных импульсных преобразователях рекуперация энергии через механизм ЭДС самоиндукции не наблюдается из-за фундаментальных архитектурных ограничений. Система обратной связи, основанная на резистивном делителе напряжения на выходе, при обнаружении превышения заданного уровня напряжениия:

- Корректирует параметры ШИМ (уменьшает скважность или частоту импульсов)

- Прерывает процесс накопления энергии на ранней стадии

- Блокирует формирование полного импульса ЭДС самоиндукции

Нелинейность и требования к системе управления.

Классические методы проектирования импульсных систем, основанные на простом масштабировании параметров, оказываются неэффективными для достижения COP > 1. Экспериментально установлено, что зависимость эффективности от параметров управления имеет резко нелинейный характер. Например, увеличение частоты следования импульсов на два порядка не приводит к пропорциональному росту накопленной энергии.

Для достижения максимального COP >> 1 необходим адаптивный алгоритм управления, способный в реальном времени варьировать частоту и скважность импульсов на основе обратной связи по напряжению на накопительном конденсаторе. Критерием оптимизации является максимизация отношения Ec/Ws за цикл заряда конденсатора, где Ec - энергия в конденсаторе, Ws - энергия, затраченная источником.

Практическая реализация системы требует специализированной системы автоматического управления, поскольку оптимальная точка может находиться в широком диапазоне частот (от единиц до десятков килогерц). Такая система должна обеспечивать непрерывную подстройку параметров для поддержания режима максимальной эффективности при изменяющихся условиях работы.

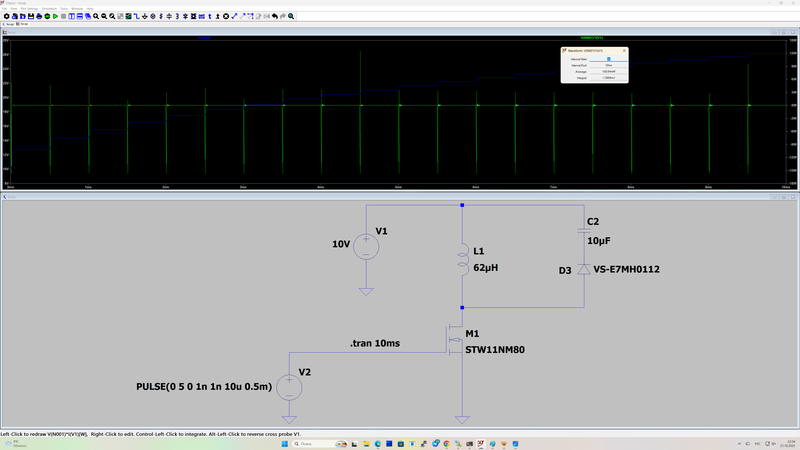

Верификация методом компьютерного моделирования.

Для проверки теоретических положений была выполнена серия моделирований в среде LTspice в течение временного интервала T = 10 мс при частоте импульсов f = 2 кГц (20 рабочих циклов).

Проект LTSpice: fecap.zip

Результаты моделирования:

- Энергия, отданная источником питания: W_s = 1.5804 мДж

- Энергия, накопленная в конденсаторе: E_c = 3.125 мДж

- Коэффициент преобразования: COP = E_c/W_s = 1.98

Анализ результатов:

- Моделирование подтвердило наличие энергетического эффекта с COP > 1

- Превышение накопленной энергии над затраченной составляет ~98%

- Результаты коррелируют с экспериментальными данными

- Эффект наблюдается в течение полного временного интервала: (10 мс)

Полученные данные верифицируют работоспособность предложенной схемы и подтверждают перспективность дальнейших исследований в направлении повышения эффективности энергопреобразующих систем.

Перспективы повышения эффективности

энергопреобразующих систем.

Предварительные эксперименты демонстрируют, что полученное значение COP = 1.98 не является предельным для данной схемы. Методом параметрической оптимизации удается достичь дальнейшего значительного увеличения коэффициента преобразования. Варьирование ключевых параметров системы открывает перспективы для существенного роста эффективности:

Основные направления оптимизации:

- Динамическое управление временными параметрами

- Адаптивная длительность импульсов накачки

- Оптимизация частоты следования импульсов

- Регулирование паузы между импульсами

- Совершенствование конструктивных параметров

- Подбор оптимальной индуктивности катушки

- Использование материалов с улучшенными магнитными характеристиками

- Минимизация паразитных параметров цепи

- Разработка интеллектуальных алгоритмов управления

- Системы с обратной связью по напряжению на конденсаторе

- Адаптация к изменяющимся условиям работы

- Максимизация отношения E_c/W_s в реальном времени

Экспериментально наблюдалось превышение накопленной энергии над затраченной в несколько раз, что указывает на существенный потенциал метода. Дальнейшие исследования должны быть направлены на системное изучение зависимостей эффективности системы от её параметров и разработку практических рекомендаций для создания высокоэффективных энергопреобразующих устройств.

Заключение.

Полученные результаты подтверждают перспективность исследований в области импульсных систем с резкой коммутацией тока. Разработанная методика и верифицированная модель открывают новые возможности для создания энергопреобразующих систем с коэффициентом преобразования, превышающим единицу. Дальнейшая работа будет сосредоточена на оптимизации параметров системы и исследовании физической природы наблюдаемых эффектов.

Копилка:

Мищук Андрей.

energy4all@inbox.ru Буду признателен за поддержку!

Подборка.

- Что такое самоиндукция?

- Что такое энергия электрического тока?

- Свободная энергия в колебательном контуре.

- Форма земли - плоскость или шар.

- Индукционный нагреватель.

- Где конденсатор хранит заряд.

- Как увеличить энергию конденсатора.

- Схемы драйверов транзисторов.

- Осторожно, гураты.

- Контроллер заряда АКБ/Конденсаторов.

- Скалярное магнитное поле.

- Сверхтоки разряда конденсатора.

- Линейный ускоритель.

- Сагаер как преобразователь энергии.

- Резонанс в LTSpice.

- Язык программирования форт.